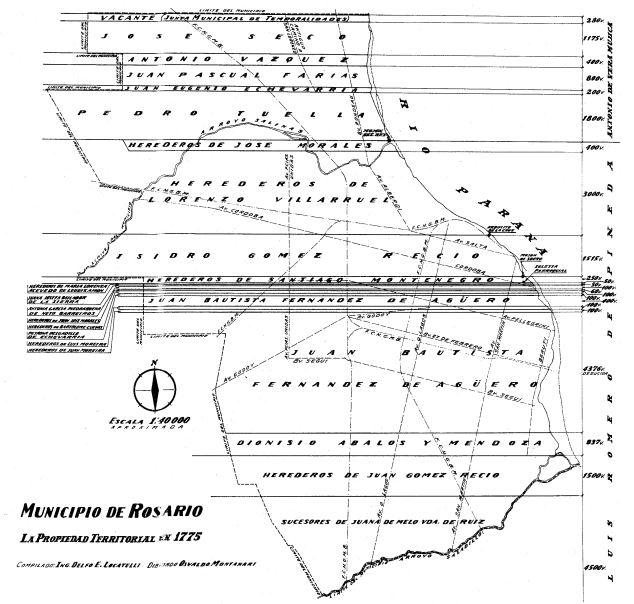

1738, un padrón de las campañas

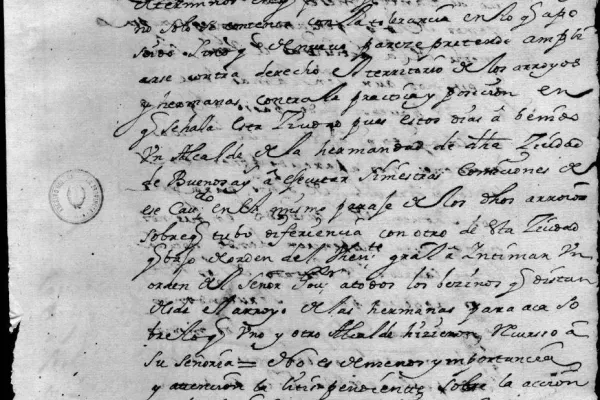

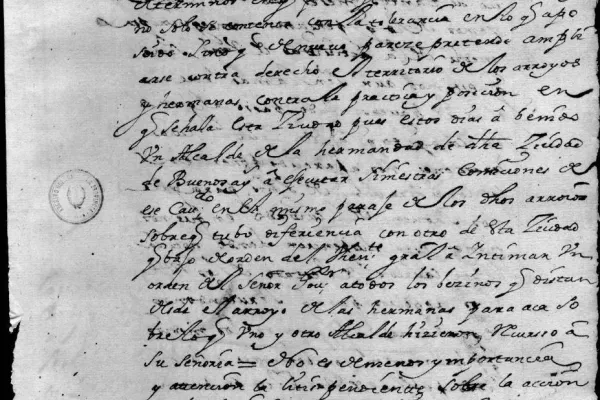

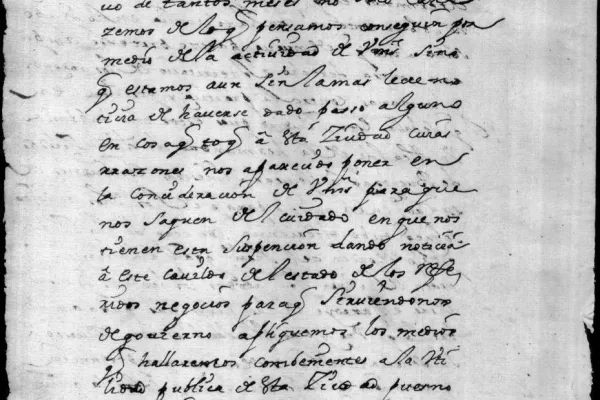

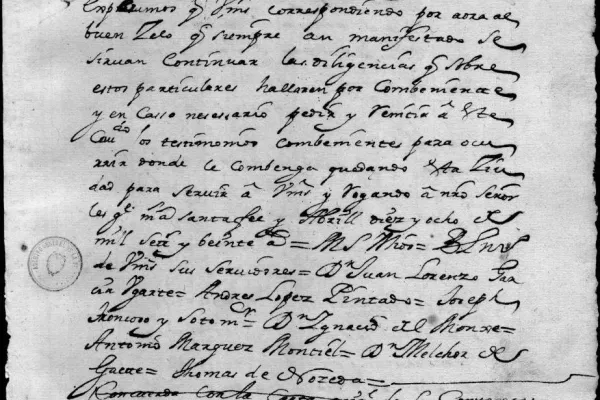

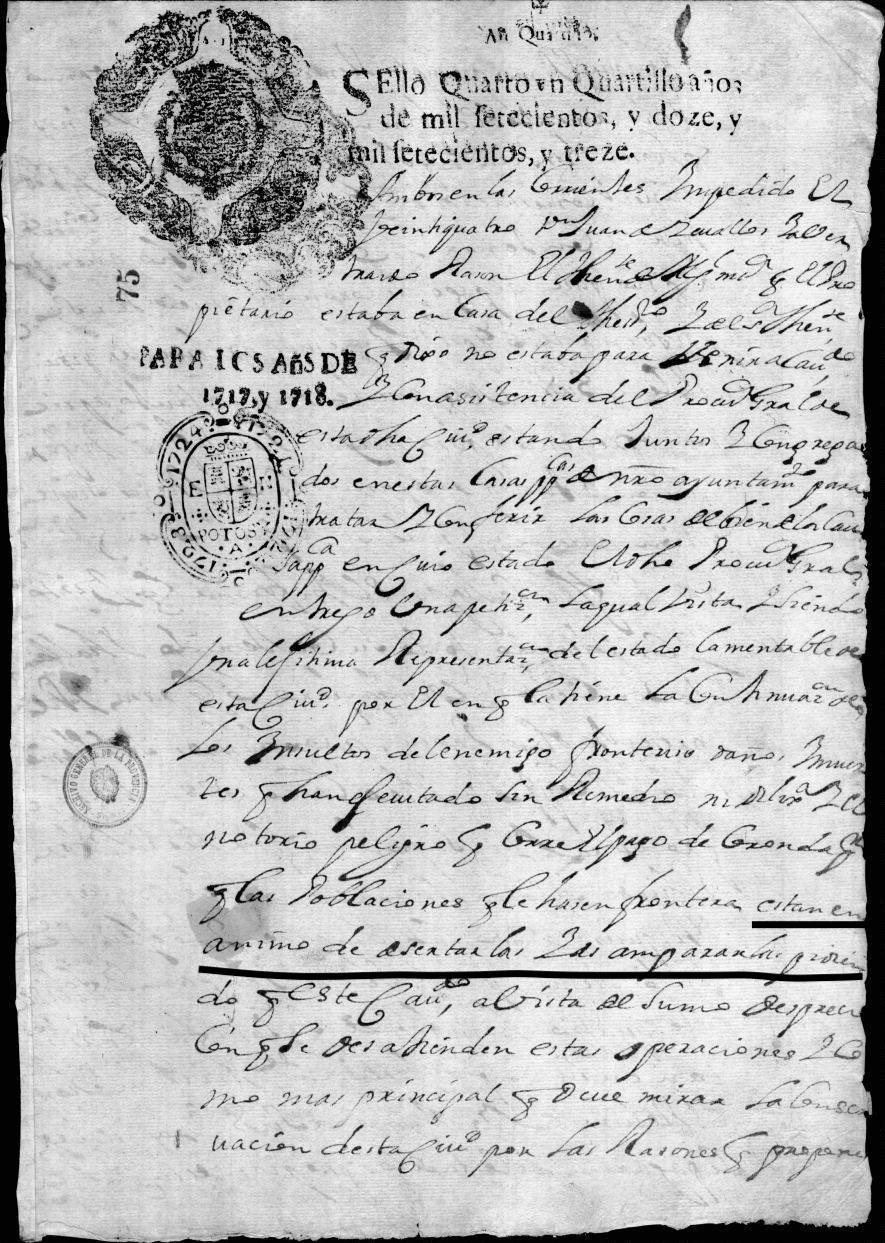

Documento: Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe [DEEC, SF], Expedientes Civiles [EC], Tomo XXV, legajo 179.

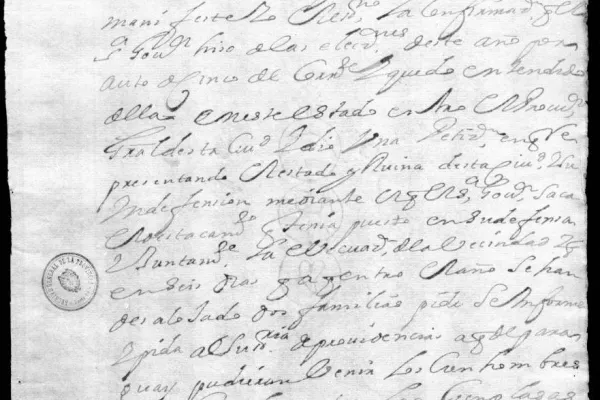

En la nochebuena de 1734, un feroz incendio devastó el Real Alcázar de Madrid, sede de la familia Real y de la Corte. Felipe V ordenó levantar en su lugar un Palacio y, para sufragar los gastos de su fabricación, exigió contribuciones a todas las partes del cuerpo de la monarquía. Este artículo examina una de las miles de secuelas microscópicas desatadas por la Real Cédula firmada por Felipe V que ordenaba recaudar ese dinero: el empadronamiento de los habitantes ubicados en las campañas al sur de la ciudad de Santa Fe (gobernación del Río de la Plata, virreinato del Perú). Aquella voluntad de recaudación dio origen al primer “censo” de los pobladores del Pago de los Arroyos que aquí se presenta transcripto y, en el artículo que aparece vinculado, minuciosamente analizado.

Transcripción literal de Darío G. Barriera

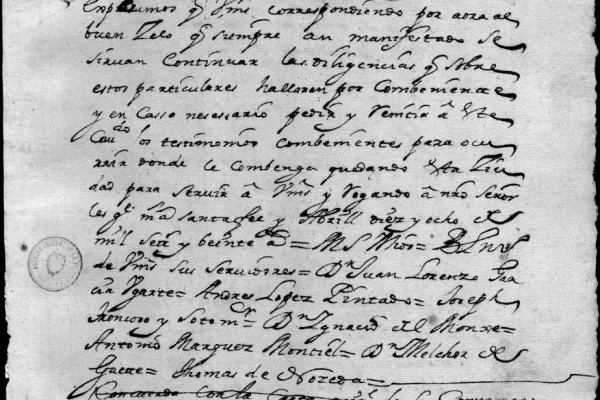

Publicado en "Al territorio, por el camino de la memoria: dos jueces rurales evocan y listan a los habitantes de su jurisdicción y sus actividades económicas (Pago de los Arroyos, Santa Fe del Río de la Plata, 1738)" en Revista Mundo Agrario, vol. 15, nº 30, diciembre 2014. ISSN 1515-5994, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de Historia Argentina y Americana

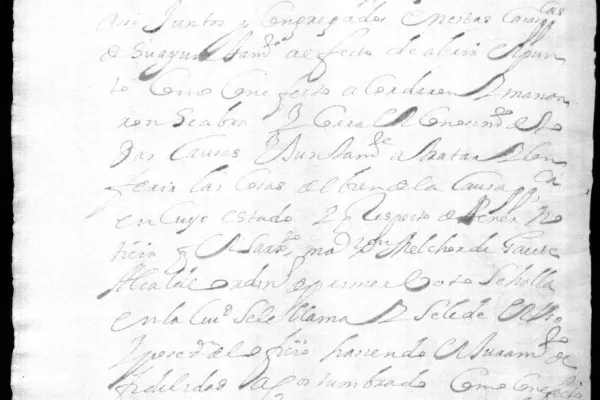

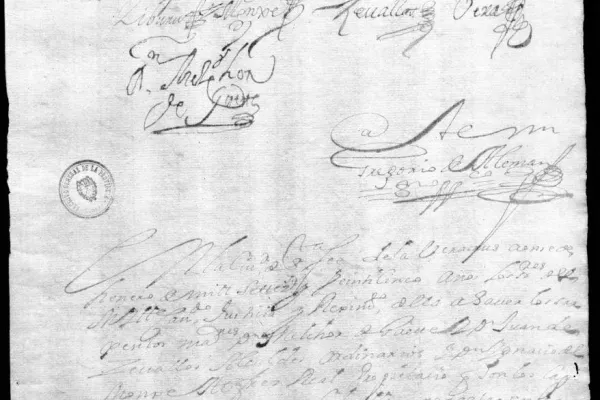

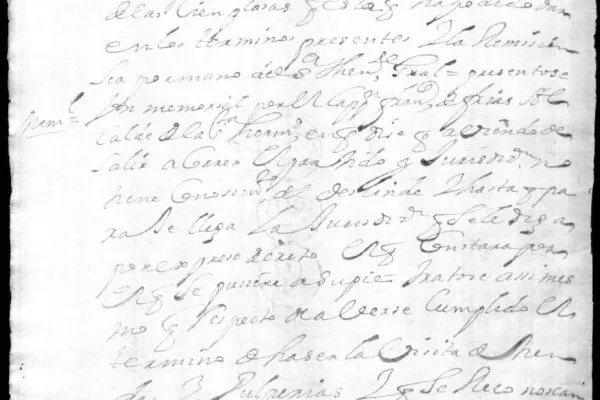

“En la siudad de Santa Fe de la bera Cruz en 12 días del mes de noviembre de 1738, el sargento maior, Don Josehp de Benegas Alcalde de la santa ermanda; en ella y su guridision Muy Ilustre Gdor. que Dios guarde digo. Que con bista de autos de estas fogas que el Sr. Alcalde de segundo boto suministró para dar cumplimiento a lo dispuesto y acordado por los señores del Ilustre cabildo, y en atención a allarse presente el Sargento Maior Don Francisco de Frías acompañado para formar la nómina que se pide de los besinos moradores que tienen estansias pobladas en los ar[r]oios desta gurisdision y sin ser nesesario que para ello físicamente nos allemos en dichos ar[r]oios por la perisia que tenemos conpreendida la dicha gurisdision y sus abitadores y para que [134] tenga efecto la brevedad que por dicho auto se encarga. Prosedimos a la dicha nómina en la forma siguiente.

[al margen]

“Primeramente –

001 “la estansia del Capitán Esteban de Oroño y Lucas Quenca; que residen poblados juntos con casas cor[r]al y ganados maiores y menores”

002 “la estansia de JhP de Belgara; ausente; en que reside su ierno Franco. Lares; conta con mui corto numero de bacas lecheras y caballos=”

003 “la estansia de Lorenso Billarroel poblado con casa cor[r]al bacas y caballos=”

004 “estansia poblada; de Andres Gomes con labransas con mui corto numero de ganados maiores y menores=”

005 “Estansia de Grabiel Mansilla; concasa poblada; unas pocas lecheras y caballos =”

006 “La estansia del Capitán Antonio Ludueña, con estansia poblada, en ella, ganados maiores y menores –”

007 “Estansia de JPh de Billaroel; con casa y cor[r]al. Y un corto número de ganados maiores–”

008 “Estansia poblada de JPh Morales con casa cor[r]al y ganados maiores [y menores]”

009 “Estansia de Juan Monson ; [roto] [la] [v] bransa; con corto número de ganado menor”

010 “Estansia del Capitán Don Domingo [¿Olmos?] con casa, cor[r]ales, y cría de ieguas–“

011 “Estansia de Agustín Péres con casa y un corto número de ganado bacuno”

012 “Estansia de Don Francisco Aguilera, con casa, y ganados maiores”

013 “Estansia de Santiago Montenegro, con labransas y tráfico de car[r]etas y un corto número de ganado vacuno.¬–”

014 “Estansia de Pedro Montenegro, ausente, con algún corto número de ganado bacuno, con tráfico del comersio del Paraguai.”

015 “Estansia de los Gaitanes, Eusebio y […] sin mas que una tropilla de caballos, =”

016 “Estansia de Luis Farías, con casa, co[rto] número de bacas y caballos”

017 “Estansia de Thomas Gaioso, sin más que dos car[r]etas del [su] tráfico”

018 “Thomas Medina con casa y un corto número de lecheras y caballos”

019 “Bernardino Alsugarai con casa y algunos ganados”

020 “Estansia del Capitán Luis Moreira, con casa, y dos espesies de ganados maiores”

021 “Estansia de Juan Moreira con [135] cor[r]al y ganados maiores y menores”

022 “Estansia de JPh Morales el moso, con casa, cor[r]ales ganados maiores y menores-“

023 “Estansia de Agustín Medina, su rancho unas pocas lecheras y caballos–”

024 “Estansia de Juan de Mosquera y su ierno, Nicolás Mansilla, sus ranchos, labransas y caballos; –”

025 “Estansia de JPh y Miguel de Abalos con sus labransas, corto número de bacas y caballos; –”

026 “Estansia del Capn. Leonisio de Abalos, con casa, cor[r]al y un corto número de ganados maiores y menores –”

027 “Estansia de Gerónimo de Espíndola; con casa; labransas; y un corto número de ganados maiores y menores–”

028 “Estansia del Capitán Don Pedro Carballo, con casa; labransas; y un corto número de ganados maiores y menores–”

029 “Estansia de JPh de Saavedra; sus dos iernos, JPh Peres Geronimo Loas y un ijo mansebo, todos con un corto número de lecheras y caballos–”

030 “Estansia de Martín Leguisamo [roto, v] pocas lecheras y caballos”

031 “Estansia del Capitán Don Juan Gomes, […] con casas, labransas ganados maiores y menores–”

032 “Estansia de Roque Basualdo; con casa y un corto número de ganado bacuno y caballos–”

033 “Estansia de Pablo de Bera Pardo, poblada con casa, labransa, ganados, maiores y menores–”

034 “Estansia de Estanislao Figereo, con labransas y un corto número de ganados maiores–”

035 “Estansia de JPh de Aguilar, casa con labransa, ganado maior y menor–”

036 “Estansia de Luis Gomes, su rancho, corta labransa; y caballos–”

037 “Estansia de Carlos de Leguisamo; casa, labransa, corta. Caballos, y ieguas–”

038 “Estansia de JPh. Ramos, casa. Y un corto número de ganado bacuno–”

039 “Estansia del Capitán Pablo de Aguilar, con casa cor[r]al, sus labransas, y un corto número de ganados, maiores–”

040 “Estansia del Capitán Diego Monson; su ierno Tibursio Martínes, sus ranchos [136] labransas y ganados maiores–”

041 “Estansia de Juan Bautista Alzugarai, con un rancho y un corto número de ganados maiores–”

042 “Estansia de Esteban Gomes, sus dos iernos, Miguel de Espinosa y Gerónimo Serpa; con ranchos, labransas, ganados maiores y menores–”

043 “Estansia de Francisco Rodrigues Aguilera, casa; y cor[r]ales, y ganados maiores y menores y car[r]etas de su tráfico–”

044 “Estansia de Francisco Gomes, con casa; cor[r]al ganados maiores y menores–”

045 “Estansia de Pedro Pucheta, con un corto número de ganados maiores y menores–”

046 “Estansia del cordobés Andrés de tal; con ganados, maiores y menores, en corto número–”

047 “Estansia de Francisco Ramíres, con un corto número de ganados maiores–”

048 “Estansia de Antonio de Laensina [Lencina]; sus labransas, ganados maior y menor–”

049 “Estansia del Capitán JPh Albares, con casa; y un corto, número de ganado maior y menor.––”

050 “Juan JPh Taborda. Con un corto número de lecheras y caballos”

[v]

051 “Estansia del Capitán Pedro Gonsales, con ganados maiores, –

052 “Estansia de Ramón Franco, con ganados maiores y menores–

053 “Estansia de Domingo Ernandes, con un corto número, de ganado,––”

054 “Estansia del Capitán Pedró Gereros, con un corto, número de ganado––”

055 “Estansia del cabo de escuadra Luis Ludueña; y su entenado, Juan Ernandes; con ranchos, con corto número de ganados–”

056 “Estansia de Francisco Baldes, y su madre viuda; y su cuñado, Nicolás Godoi, quienes biben juntos, con corto número de ganado.––”

057 “Estansia del Capitán Falcon, con corto número, de ganado––”

058 “Estansia de Joseph Baldes, con corto número, de ganado––”

059 “Estansia de Miguel Ernandes, con corto número, de ganado––

060 “Estansia de Marcelo Jaime, con ganados maiores y menores–”

061 “Estansia de Andrés Rodrígues, con corto número, de ganado––”

062 “Estansia de Santos Ramos, con corto número, de ganado––”

063 “Estansia de Antonio Monteros, con corto número de ganados Su padre con car[r]etas de su tráfico, un par––”

064 “Estansia de Miguel Sena, con pocos animales y una car[r]eta de tráfico–”

065 “Estansia de Bartolo Morales, con pocos animales–”

066 “Estansia del Capitán Francisco Robleo [¿Robledo?], con ganados maiores y menores––”

067 “Estansia del Capitán Mateo Madera, con ganados maiores y menores––”

068 “Estansia del teniente Pablo Medina, con ganados maiores y menores––”

069 “Estansia del sargento mayor don Antonio Montiel, con ganados maiores y menores––”

070 “Estansia de Pedro Casco, con pocos ganados––”

071 “Estansia de Francisco Soraire, con poco ganado––”

072 “Estansia de Francisco Segobia, con poco ganado––”

073 “Estansia del Capitán Antonio Fernandes con corto número de ganado–”

074 “Estansia de Gerónimo Gomes, con ganados maiores y menores––”

075 “Estansia de Ramón de Olibera, con ganados maiores y menores––”

076 “Estansia de Agustín Caraballo, pardo libre, con corto número de ganado––”

077 “Estansia de Mateo Guardia, con ganados maiores y menores––”

078 “Estansia del Alferes Pablo Banega, con corto número de ganado bacuno y caballos––”

079 “Estansia de Santiago Guardia, con corto número de ganado bacuno, y caballos––”

080 “Estansia del Capitán Juan Gomes de Senturion; con sus labransas corto número de ganado y caballos––”

081 “Estansia ; Martín, Alegre con corta labransa; corto número de bacas y caballos––”

082 “Estansia del Sargento Maior don Alejo Altamirano. Con ganados maiores y menores––”

083 “Estansia del Capitán Juan de [¿Astrido?] con casas y cor[r]al ganados maiores y menores––”

084 “Estansia del Capitán Joaquín Sanchez, con corto número de ganado–”

085 “Estansia; del Capitán Antonio Salasar, ganados maiores y menores, y tropa y car[r]etas de su tráfico,–”

086 “Estansia de Lorenso Billareal con ganados maiores y menores en corto número––”

087 “Estansia de Usebio de Leiba, con ganado maior y menor en corto número––”

088 “Estansia de Florián de Mendoza con ganados maiores y menores en corto número––”

089 “Estansia del Sargento Maior Don Francisco Ximenes, con ganados maiores y menores y tropa de car[r]etas de su tráfico––”

090 “Estansia de la biuda del difunto Coronel, con mui corto número de ganado––”

091 “Estansia de Francisco Ar[r]uca, con ganados maiores y menores––”

092 “Estansia del Capitán Nicolás Cabral, con ganados maiores y menores y una taona cor[r]iente––”

093 “Estansia de Roque Espinosa, con ganados maiores y menores––”

094 “Estansia de Fernando Gomes, con corto número de ganado––”

095 “Estansia de Antonio Espinosa, con corto número de ganado––”

096 “Estansia de Damaso Espinosa, con corto número de ganado y caballos––”

097 “Estansia de Miguel Gomes, corto número de ganado bacuno y caballos––”

098 “Estansia de Juan Bautista Llan[…roto, v] que una cuadrilla de caballos de […] uio––”

099 “Estansia del Sargento Maior Don Pedro Asebedo, casa, cor[r]ales, con ganados maiores y menores y labransas––”

100 “Estansia de Gaspar Peres, con ganados maiores y menores y labranzas––”

101 “Estansia de Bentura Muños, con corto número de ganado maior y menor––”

102 “Estansia de Bartolo Galarsa, con ganado maior y menor en corto número––”

103 “Estansia de Antonio Biscara, con labransa tragin de car[r]etas ganados maiores y menores––”

104 “Estansia de Juan Tello y un ijo Gerónimo, entre ambos un corto número de ganados maiores y menores––”

105 “Estansia de Dionisio Indio, con labransas con ganados maiores y menores––”

106 “Estansia de Juan Ponse, con ganados maiores y menores––”

107 “Estansia de Diego Baldes, con ganados maiores y menores––”

108 “Estansia de Ugenio Arse, su ierno y su ijo, casados mantienen corto número de ganados maiores y menores––”

109 “Estansia de Lucas Pereira, y su [139] … Lusiano Farías su entenado Adrián de Irala, mantienen un corto número de ganados maiores y menores––”

110 “Estansia de Domingo Malagueño, con labransas y su cuadrilla de caballos––”

111 “Estansia del Capitán Bartolomé Arias, mantiene sus labransas y un corto número de ganados maiores y menores––”

112 “Estansia, de Juan Albares mantiene su cuadrilla de caballos––”

113 “Estansia del Capitán Bernardo Baca, mantiene una cuadrilla de caballos––”

114 “Estansia del Capitán Agustín Ramíres mantiene ganados maiores y menores–”

115 “Estansia del Capitán Joseph Gomes con sus labransas y un corto número de ganado bacuno––”

116 “Estansia de Juan García Ramíres, con sus labransas y un corto número de ganado maior y menor––”

117 “Estansia del aiudante Francisco Leguisamon con sus labransas y un corto número de ganado maior y menor––”

118 “Estansia del Capitán Don Inasio Cabrera con ganados maiores y menores––”

119 “Estansia de Don Juan de Alsugarai, con corto número de ganados––”

120 “Estansia de Don Rafael de Aguiar, en esta gurisdision, que tiene poblada, con ganado bacuno, y en ella misma, la de Antonio Ramos que mantiene un corto número de ganado bacuno y obeguno––”

121 “Estansia del maestre de campo, Don Manuel Masiel, poblada con ganados maiores y menores––”

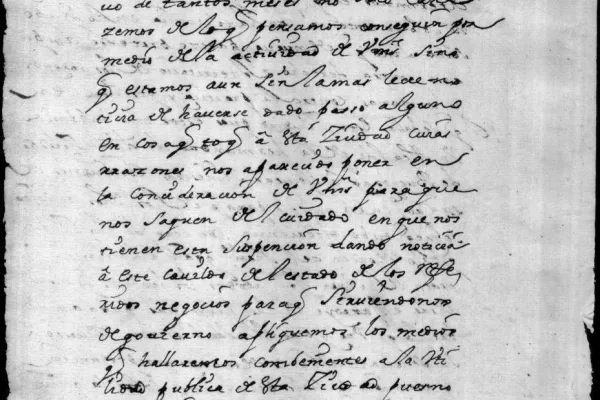

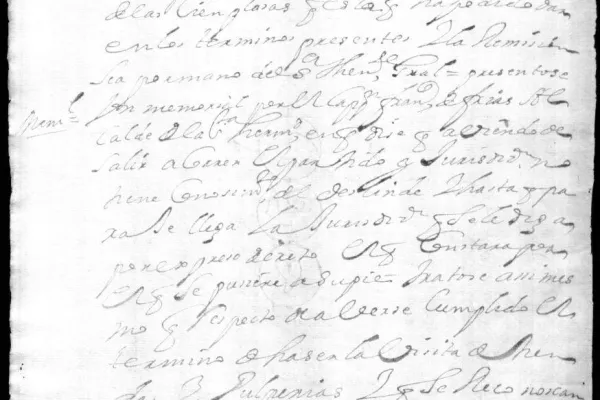

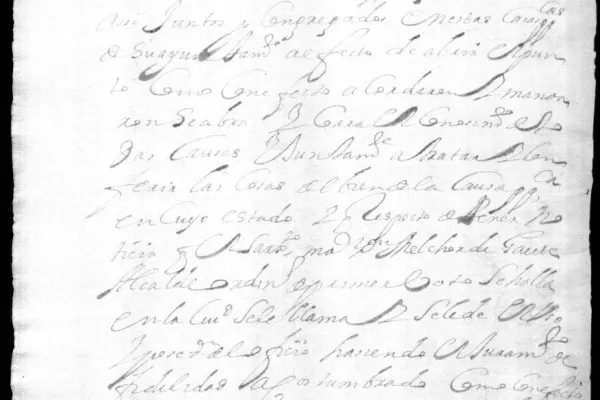

“Por manera que segun parese, de la nomina son las estansias de los vesinos que tiene esta ciudad en su guridision la que parese sea concluido, mandose detallaban estos autos al Sr. Juez diputado del Ilustre Cabildo para que le conste Y lo firmé con dicho acompañante”

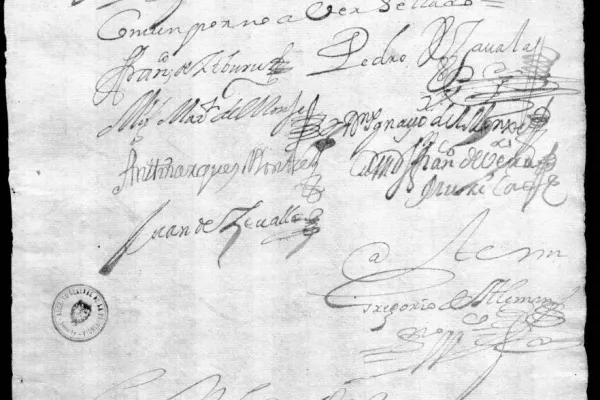

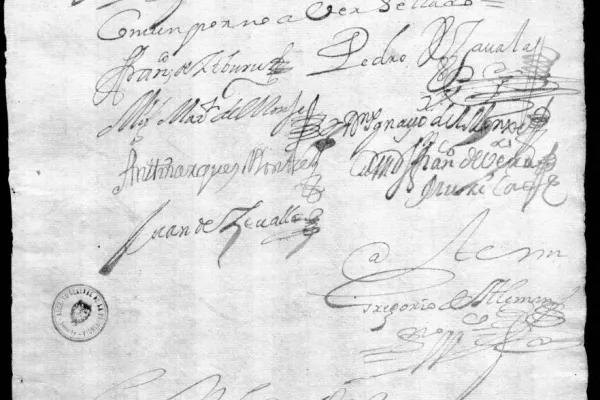

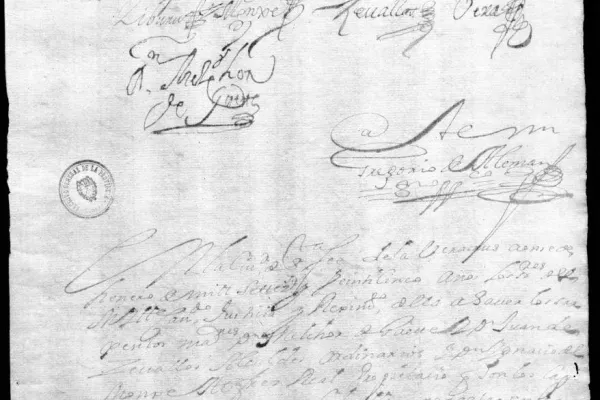

[rúbricas]

Joseph Benegas Francisco de Frías

rosario

rosario